Pour autant, la prolifération des partis politiques peut, non seulement, entraîner leur fragilité, mais aussi, devenir un véritable danger pour l’avenir de la démocratie et la stabilité politique d’un pays.

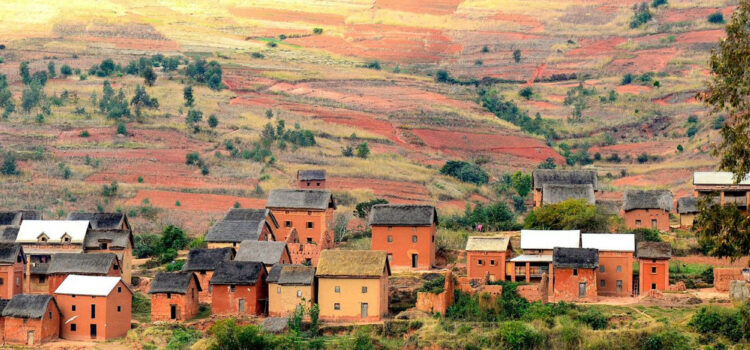

En 2018, on estime à 195 le nombre de partis politiques à Madagascar. Naturellement, tous ne sont pas actifs et beaucoup ne remplissent pas leur rôle. Selon Olivier Mahafaly Solonandrasana, Ministre de l’intérieur de l’époque, la majorité des partis politiques viole l’article 2 de la loi 2011-012 relative aux partis politiques. En effet, « elle ne propose aucun projet de société, ne participent pas à l’éducation civique, ni aux élections », contrairement à ce qu’exigent les textes législatifs.

Si les formations politiques jouent un rôle essentiel dans une démocratie, il n’en demeure pas moins vrai que cette multiplication insensée de petits partis, couplée à une concurrence politique malveillante, est de nature à renforcer l’instabilité gouvernementale, et par là-même occasion du système politique Malagasy en général. J’en veux pour preuve les événements qui secouent actuellement notre pays.

Outre l’instabilité politique qu’elle engendre, cette augmentation continue des partis politiques affaiblit la cohésion sociale. À Madagascar, comme dans bon nombre de pays qui possèdent des minorités ou des groupes ethniques, les revendications identitaires s’affirment de plus en plus aujourd’hui sur le plan régional ou culturel. Ces revendications sont bien souvent portées par des partis politiques dont la stratégie vise à semer la discorde entre ces minorités et le reste de la population. Déjà très largement malmenés par des décennies de crises politiques et économiques, les liens sociaux sont devenus si fragiles qu’ils risquent à terme de nourrir quelques velléités d’indépendance, voire de sécession.

Il est à mon avis nécessaire d’avoir conscience du risque pour trouver une parade. L’une des solutions évidentes serait d’engager le pays vers une nouvelle architecture institutionnelle nous conduisant sur le chemin d’une bipolarisation de la vie politique. Il résulte de ceci la nécessité de lancer un train de réformes en profondeur de la vie politique malagasy et envisager, par la même occasion, la construction d’une vraie société démocratique et la promotion de l’État de droit.

Pour l’heure, j’invite le peuple Malagasy à s’éloigner durablement des partis politiques qui, par leurs discours et leurs actions, compromettent l’unité de notre Nation. La vigilance est de mise pour éviter tout risque d’implosion et continuer à rêver et à construire un destin commun.

Que Dieu bénisse le peuple malgache et protège notre Nation !

Gianni Rakotonanahary

Faisons front commun contre l’appauvrissement de Madagascar

Les personnes qui ont aucune perspective d’avenir à offrir aux Malagasy sont bien souvent celles qui ont un intérêt à soufflet sur les braises de la division et de l’individualisme. En pratiquant la politique de la terre brûlée, en plaçant le piège du « diviser pour mieux régner », elles exposent notre pays à des risques de dommages irréversibles. Encore en convalescence, Madagascar continue à lutter pour renaître de ses cendres. Ses chances de survie dépendra étroitement de notre capacité à le préserver de toutes tentatives de déstabilisation politique.

Étant donné la nécessité de faire face à des problèmes cruciaux, nous avons le devoir de nous rassembler afin :

– de dessiner les contours d’un Madagascar démocratique et solidaire ;

– de lutter contre les inégalités, la pauvreté et l’exclusion sociale ;

– de protéger les femmes contre toutes formes de violences physiques ou morales ;

– de renforcer la protection des mineurs face aux agressions sexuelles et les viols commis par un majeur ;

– de donner aux jeunes les moyens de prendre leur avenir en main, grâce notamment à la mise en place d’un système éducatif performant ;

– d’aider les entrepreneurs à financer leur projet de création d’entreprise ;

– d’offrir, à chaque Malagasy, des terres cultivables pour leur permettre de subvenir aux besoins alimentaires de leur famille ;

– de lutter contre la corruption qui gangrène notre pays ;

– de freiner la délinquance en ville comme à la campagne ;

– de préserver la biodiversité ;

– de protéger les ressources en eau ;

– de prévenir les risques naturels ;

– de sauvegarder le patrimoine historique…

En somme, ensemble, tout devient possible.

Que Dieu bénisse le peuple malgache et protège notre Nation !

Gianni Rakotonanahary

Le mouvement des lumières à Madagascar

Il est temps pour nous, Malagasy, d’affronter les défis grandissants auxquels nous faisons face avec les armes de la raison, comme les européens l’ont fait jadis. Nous ne pouvons plus gérer la vie de la cité, et les menaces qui lui sont inhérentes, de manière intuitive et instinctive. Nous avons besoin d’une refondation complète des pratiques politiques, économiques et sociales. Nous devons reconstruire notre démocratie en donnant plus de pouvoir aux « citoyens éclairés ». La défaillance de nos institutions est le résultat de choix biaisés et de notre incapacité à construire un système singulier, en adéquation avec notre histoire, notre culture et nos valeurs. L’échec et les obstacles auxquels nous devons aujourd’hui faire face sont les fruits de notre volonté de singer les vazahas.

Il nous faut donc impérativement réfléchir à la manière d’édifier un nouveau monde, un monde dans lequel puisse s’épanouir chacun d’entre nous, un monde où la tradition ferait une place à la modernité, un monde où la corruption des personnes exerçant une fonction publique serait punie avec la plus extrême sévérité, un monde où l’éducation deviendrait une priorité nationale, un monde où la pauvreté serait bannie. Un tel monde ne relève pas de l’utopie. Il est à porter de main, si toutefois les « forces vives de la nation » daignaient travailler ensemble et regardaient ensemble dans la même direction.

C’est pourquoi, j’invite l’intelligentsia Malagasy à se joindre à moi, pour défier l’obscurantisme et construire sur ses cendres un nouveau modèle de société.

Que Dieu bénisse le peuple malgache et protège notre Nation !

Gianni Rakotonanahary

Madagascar : d’une société archaïque à une société moderne

Aujourd’hui, Madagascar fait partie de ces pays qui dépendent d’une aide extérieure pour assurer sa survie. Cette situation est de nature à compromettre sa souveraineté, son intégrité territoriale et son indépendance. Ainsi en est-il, par exemple, de notre incapacité à récupérer les Îles Éparses (Juan de Nova, Europa, les Glorieuses et Bassas da India) malgré les résolutions de l’ONU, résolutions selon lesquelles : « L’Assemblée générale des Nations Unies invite le gouvernement [français] à entamer sans plus tarder des négociations avec le gouvernement malgache en vue de la réintégration des îles précitées qui ont été séparées arbitrairement de Madagascar ».

Devant cet état de fait, il est désormais temps pour nous de construire une nation malagasy puissante économiquement et militairement, influente politiquement, et humainement et écologiquement engagée. Nous devons, plus que jamais, être soudés dans un effort collectif, pour construire un espace de paix, de sécurité et de prospérité partagée, et ainsi assurer notre indépendance vis-à-vis de la France et de tous ceux qui ne cessent de convoiter nos ressources naturelles.

Pour construire cette société nouvelle, il est, à mon sens, nécessaire de combiner deux éléments : une volonté politique affirmée et une implication sans faille de la société civile.

S’agissant d’abord de la volonté politique, les dirigeants malagasy doivent s’inscrire dans une démarche sincère visant à déployer toutes les ressources nécessaires pour atteindre cet objectif d’une société moderne et prospère. La défense des intérêts du pays, qu’ils soient d’ordre stratégique, géopolitique, économique ou social, suppose un savant mélange de talent, d’abnégation, de responsabilité, de volontarisme et de courage politique. Seul un grand leader sera en capacité de porter haut les couleurs de l’avenir de notre pays.

S’agissant ensuite de l’implication de la société civile dans la transformation de notre pays, il est essentiel que les citoyens malagasy aient conscience des enjeux cruciaux auxquels Madagascar se trouve confronté. Pour cela, je demande aux intellectuels de notre pays d’éveiller l’esprit politique du peuple à travers des débats publics, des conférences, des colloques, des séminaires ou encore des conventions. Cette longue marche vers une autonomie intellectuelle des citoyens est une condition indispensable à l’émergence de nouvelles idées et de nouvelles vocations pour une nouvelle nation malagasy. Je crois à la force des idées comme on peut croire en la puissance de l’action de grâce. Dans un pays ruiné comme c’est le cas de Madagascar, seuls l’audace, l’orgueil et le talent sont susceptibles de révolutionner notre façon de penser et de faire. Quoiqu’il en soit, rien de grand ne peut se faire sans une participation active du peuple dans la gestion de la cité. Je considère la société civile comme un acteur à part entière de cette démarche de réflexion et d’action.

Pour finir, la construction d’une nation malagasy puissante économiquement et militairement, influente politiquement, et humainement et écologiquement engagée, il est nécessaire d’enraciner le décollage économique dans une planification économique, une structuration du tissu industriel, et dans une éducation de masse et de qualité.

Tout ceci ne relève ni d’un fantasme, ni d’une quelconque chimère. Il est le fruit d’une profonde réflexion sur l’approche future à adopter pour permettre au peuple malagasy de s’émanciper et de s’épanouir enfin.

Que Dieu bénisse le peuple malgache et protège notre Nation !

Gianni Rakotonanahary

Pour une liberté d’opinion, de pensée et d’expression

Ces grandes libertés fondamentales doivent être reconnues à tous les citoyens malgaches sans distinction d’origine ethnique, de sexe ou de religion. Elles doivent faire l’objet d’une protection complète et sans faille de la part des institutions judiciaires. Autrement, et comme le dit si bien l’article 35 de la Déclaration des Droits de l’Homme et des Citoyens : « Quand le gouvernement viole les droits du peuple, l’insurrection est, pour le peuple et pour chaque portion du peuple, le plus sacré des droits et le plus indispensable des devoirs. »

Pour atteindre un équilibre dans une démocratie, il est par ailleurs nécessaire que les organes de presse puissent jouir de toutes ces grandes libertés. La liberté de la presse ne doit en aucun cas être fragilisée. Rien ne devrait pouvoir justifier la mise sous séquestre de cette liberté fondamentale.

Pour autant, ces grandes libertés connaissent des frontières naturelles qu’il serait à mon avis dangereux de dépasser. Ainsi en est-il du devoir de réserve des agents publics ou encore de la protection des personnes et des droits de la personnalité. Méconnaître ces limites revient à s’aventurer sur le terrain glissant du « laisser faire, laisser passer ».

S’agissant de la presse, celle-ci devrait éviter à tout prix de faire de la politique. Elle ne dispose, en effet, d’aucune légitimité démocratique lui permettant d’influencer l’opinion publique. Le rôle premier des journalistes est d’informer, pour ne pas dire éclairer, le citoyen. Laisser les journalistes rentrer dans l’arène politique, c’est prendre le risque de dévoyer la démocratie.

C’est pourquoi, je propose d’en finir avec le mélange des genres qui, in fine, pollue le débat public et empêche le citoyen de faire son propre choix, en toute liberté.

Que Dieu bénisse le peuple malgache et protège notre Nation !

Gianni Rakotonanahary

Les nouveaux maîtres bâtisseurs de Madagascar

Pour sortir du marasme dans lequel est plongé Madagascar, il nous faudrait mettre en place une planification stratégique et opérationnelle, c’est-à-dire un schéma de développement global qui sera piloté par un comité restreint composé des plus illustres représentants des cercles intellectuels malgaches.

Mais avant d’instaurer ce comité de planification stratégique, il serait nécessaire de mettre en mouvement la société civile, en mettant en place, partout à Madagascar et ailleurs, des débats publics, des conférences, des colloques etc. afin d’illuminer notre chemin, de vivifier les esprits et de galvaniser les énergies nationales. Ce champ de bataille d’idées et de savoirs deviendra, sans aucun doute, une terre fertile qui verra germer les contours d’une nouvelle société, d’un nouveau pays et d’une nouvelle nation.

Ce vaste mouvement culturel, philosophique, littéraire et artistique portera le doux nom de « Mouvement des Lumières Malgaches » (MLM).

Selon François Perroux qui fut l’un des plus grands économistes français, le développement économique se définit comme « le changement des structures mentales et des habitudes sociales et les changements institutionnels qui permettent la croissance du produit réel global qui transforment les progrès particuliers en progrès du tout social ». Autrement dit, le développement économique suppose, au préalable, de rebâtir et de réorganiser l’ensemble de la société selon une nouvelle architecture. Tous les changements nécessaires à la croissance économique ne pourront se faire, bien évidemment, sans une connaissance approfondie des phénomènes politiques, économiques, sociales, culturels etc.

C’est pourquoi, aucune société au monde n’a emprunté le chemin du développement économique sans la participation de leurs élites politiques, économiques, sociales et culturelles, cette minorité d’individus qui tiennent une place éminente dans la société du fait de leur qualité et de leur savoir. Soyez conscients que les changements indispensables pour accompagner le développement économique et social ne pourront se faire que sous l’influence des plus grands esprits de notre pays, car eux seuls seront en mesure d’apporter des réponses pertinentes aux problèmes complexes qui se posent à nous.

La fuite des cerveaux est un phénomène que redoutent bon nombre de pays dans le monde. Elle désigne en effet la « migration vers les pays développés des travailleurs qualifiés ou très qualifiés du Sud ». Cette migration assèche les pays de leurs « bâtisseurs » et laisse derrière elle un tas de ruine qui exacerbe les maux de la société en favorisant toutes formes de violences et de rapports de domination.

A contrario, le « brain drain » constitue un atout pour le pays d’accueil en ce qu’il pourra tirer profit des compétences, des connaissances, du savoir-faire et parfois du génie des migrants. C’est le cas notamment des États-Unis qui, aujourd’hui encore, concentrent les meilleures universités du globe et disposent d’une réserve de prix Nobel à en faire pâlir les pays du Sud.

Le peuple malgache, quant à lui, a toujours fait le « choix » de la médiocrité. Il n’est donc pas étonnant que nous demeurons l’un des pays les plus pauvres au monde. Ne recherchons pas la responsabilité de notre échec dans les événements historiques. En effet, bon nombre de pays ont été malmenés dans leur passé et sont, aujourd’hui, en capacité de nourrir et soigner leur peuple, d’éduquer leurs enfants, de valoriser leur patrimoine tout en préservant l’environnement, d’imposer leur point du vue et leur modèle économique et social au reste du monde etc.

Aussi, serait-il judicieux de s’inspirer de ce qu’il se passe ailleurs, non pour singer leur mode de vie, mais pour tirer profit de la richesse intellectuelle qui s’y dégage, cette richesse que l’on ne pourrait, pour l’heure en tout cas, breveter. Il n’y a pas de honte à regarder de l’autre côté de l’océan si c’est pour appliquer, ici dans notre pays, les choses qui ont fait leur preuve.

Quoiqu’il en soit, je suis intimement convaincu que notre salut passera par la reconnaissance de tous ces citoyens malgaches qui, par leur talent hors du commun et leur habilité intellectuelle remarquable, vaincrons l’obscurantisme qui gangrène notre pays et bâtiront une nouvelle société prospère, juste et équilibrée.

Que Dieu bénisse le peuple malgache et protège notre Nation !

Gianni Rakotonanahary

Les véritables apôtres de la paix et leurs disciples

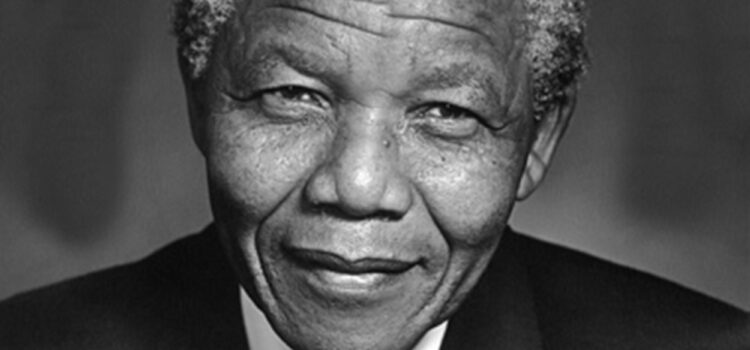

J’ai une admiration sans borne pour Nelson Mandela qui a su trouver la force de pardonner à ses bourreaux. J’éprouve de la gratitude envers le père Pedro Opeka qui a consacré plus de trente ans de sa vie à aider des milliers de malgaches à sortir de la misère. Je ne cesserai jamais d’être subjugué par Mohandas Karamchand Gandhi qui a mené l’Inde à l’indépendance sans jamais recourir à la violence. Bien que décriée par Serge Larivée, Professeur de psychoéducation à l’Université de Montréal, j’éprouve une tendresse particulière pour mère Teresa, cette religieuse mondialement connue et entièrement dévouée aux pauvres.

Je sais à quel point il peut être difficile de se mettre au service des autres. Mais, donnons nous la force de continuer par le chemin que ces apôtres de la paix nous ont tracé et soyons unis par la grâce de Dieu.

Que Dieu bénisse le peuple malgache et protège notre Nation !

Gianni Rakotonanahary

Le profil type d’un bon leader politique

Le profil d’un bon leader se construit par opposition à l’image d’un mauvais chef.

I) Les caractéristiques d’un mauvais chef

Le mauvais chef se caractérise d’abord par sa propension naturelle à vouloir satisfaire ses seuls propres intérêts au détriment de l’intérêt général. Il manifeste de façon évidente de l’indifférence à l’égard de ceux qui ne lui prêtent allégeance et n’hésitera pas à trahir les siens pour asseoir davantage son influence.

Souvent manipulateur, le mauvais chef se caractérise aussi par son incapacité à éprouver de l’empathie et s’illustre généralement par son manque d’aptitude à l’écoute. Être pusillanime, il se défile de ses obligations et de ses responsabilités, et fait usage de la force de manière non nécessaire et disproportionnée.

Le mauvais chef se caractérise enfin par son incapacité à imaginer l’avenir et à anticiper les risques. Bien souvent, il a pour seul curseur temporel l’immédiateté.

II) Le profil type d’un bon leader

Le bon leader, quant à lui, se définit en premier lieu comme un être visionnaire, capable d’anticiper et de s’adapter à l’évolution du monde. Il est de nature prudent, réfléchi, raisonnable et modéré. Ce sont toutes ces qualités qui lui permettent, dans toute circonstance, de prendre de la hauteur pour mieux répondre aux aspirations des siens.

Le bon leader fait également preuve de compétence et de professionnalisme. Il est capable de prendre, en temps utile, les dispositions nécessaires pour faire fonctionner la société de la manière la plus harmonieuse et optimale possible. Il est déterminé, éclairé, fiable, rempli de sagesse et de courage. Il y a en lui de la constance et de la fermeté à la fois.

Le bon leader est aussi très respectueux des critères de la bonne gouvernance : transparence, accès à l’information, État de droit, impératif de stabilité, responsabilisation, efficacité etc.

Le bon leader se caractérise enfin comme un Être doté d’un grand sens moral qui s’évertue sans cesse à travailler dans un esprit constructif et dans l’intérêt de tous.

Bien qu’incomplète, voire contestable, l’idée que je me fais d’un bon ou d’un mauvais leader pourra toujours être une aide précieuse pour qui souhaite avancer vers le chemin de la réussite collective.

Que Dieu bénisse le peuple malgache et protège notre Nation !

Gianni Rakotonanahary

Un Conseil des Sages pour préserver nos traditions

Pourtant, les valeurs culturelles, les traditions millénaires et les coutumes ancestrales font souvent office de passerelle entre le présent et le passé. Elles garantissent un certain équilibre entre les générations et constituent un socle robuste pour la stabilité d’un pays. Les méconnaître, c’est prendre le risque de fragiliser l’identité nationale.

C’est pourquoi, il me semble essentiel de préserver les éléments clefs de notre culture et de nos traditions (le fihavanana, le respect des aînés, le culte des ancêtres, le famadihana, le ala volon-jaza etc.), et de les intégrer subtilement à la modernité comme le savent si bien le faire nos amis japonais.

Pour se faire, je propose que soit mis en place un Conseil des Sages. Cette instance de concertation et de réflexion aura vocation à déterminer si telle ou telle réforme sociétale est compatible ou non avec nos valeurs, nos traditions et nos coutumes. Sa composition reste à déterminer.

Que Dieu bénisse le peuple malgache et protège notre Nation !

Gianni Rakotonanahary

La réflexion au service de l’action collective

Pourtant, comme le dit si bien un proverbe turc : « La précipitation est toujours suivie de l’infortune, la patience seule amène le salut ». Hegel aurait très bien pu écrire que rien de grand ne s’est jamais accompli dans le monde sans « patience ». La mise en perspective des choses et des événements est essentielle à celui qui veut donner corps à ses idées.

L’architecte et le chef politique ont ceci de commun qu’ils prennent comme point de départ l’analyse. L’un se livre à une analyse du terrain à bâtir pour déterminer le type de fondation adapté au projet qu’il envisage d’entreprendre, pendant que l’autre s’évertue à étudier les structures politiques, juridiques, économiques et sociales de la société qu’il souhaite transformer. Ce préalable nécessaire demande certes du temps, mais permet d’éviter les écueils et les malfaçons. Quoiqu’il en soit, les chefs-d’œuvre se dessinent avec un crayon.

L’action, quant à elle, découle de la réflexion. Elle est la concrétisation, l’accomplissement du plan élaboré par les bâtisseurs. Elle est la partie visible de l’iceberg, celle que le commun des mortels pourra contempler, sans jamais s’interroger sur ce qui permet à l’édifice de tenir debout.

À la lumière de cette analyse, il nous faut prendre le temps de la réflexion et de mettre de l’ordre dans nos idées avant de bâtir, ensemble, les fondations de la nouvelle société malgache, parce qu’encore une fois, l’action précède la réflexion.

Que Dieu bénisse le peuple malgache et protège notre Nation !

Gianni Rakotonanahary